바로가기

전체메뉴

현재위치 및 공유하기

본문 영역

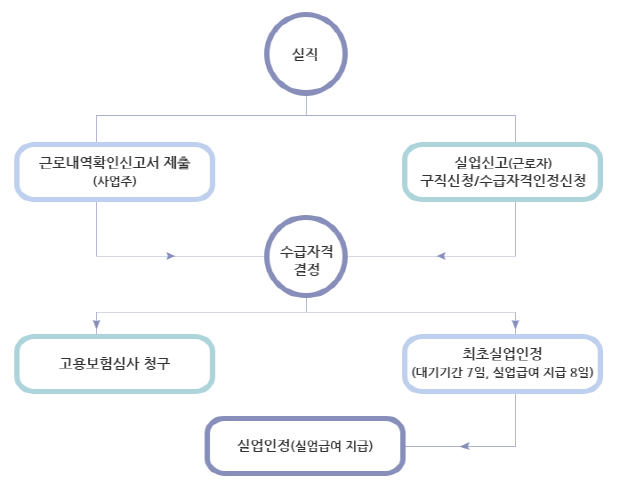

구직급여를 받으려면 이직 후 지체없이 고용센터에 출석하여 실업을 신고해야 하며, 실업의 신고에는 구직 신청과 수급자격 인정신청이 포함됩니다.

실업을 신고하려면 구직신청을 하고, 구직급여의 수급 요건을 갖추었다는 사실의 인정을 받아야 합니다.

실업을 신고하려면 구직신청을 하고, 구직급여의 수급 요건을 갖추었다는 사실의 인정을 받아야 합니다.

※ 다만, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난으로 출석하기 어려운 경우 또는 이에 준하는 경우로서 직업안정기관의 장이 출석이 어렵다고 인정하는 경우에는 「고용정책 기본법」 제15조의2에 따른 고용정보시스템을 통해 신고할 수 있습니다(「고용보험법」 제42조제1항 단서, 「고용보험법 시행규칙」 제82조제1항).

※ “이직(離職)”이란 피보험자와 사업주 사이의 고용관계가 끝나게 되는 것「고용보험법」 제77조의2제1항에 따른 예술인 및 제77조의6제1항에 따른 노무제공자의 경우에는 문화예술용역 관련 계약 또는 노무제공계약이 끝나는 것을 말함)을 말합니다(「고용보험법」 제2조제2호).

※ "피보험자"란 다음에 해당하는 사람을 말합니다(「고용보험법」 제2조제1호).

※ 구직급여 신청기간

Q. 구직급여를 받기 위해서는 언제까지 신청을 해야 하나요?

A. 회사를 그만둔 후 언제까지 구직급여 수급을 신청해야 하는지에 대한 제한은 없지만, 이직일 다음날부터 12개월이 초과하면 소정급여일수가 남아 있더라도 남은 구직급여를 받을 수 없습니다.

따라서 구직급여를 받으려면 회사를 그만두고 바로 거주지 관할 고용센터에서 실업신고를 해야 합니다.

※ 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 고용센터에 수급자격 인정신청서를 제출할 수 있습니다(「고용보험법 시행령」 제61조제2항 단서).

※ “일용직근로자”란 1개월 미만 동안 고용되는 자를 말합니다(「고용보험법」 제2조제6호).

※ 다만, 직업안정기관의 장이 대통령령으로 정하는 바에 따른 소득감소로 이직하였다고 인정하는 경우에는 수급자격의 제한 사유에 해당하지 않는 것으로 봅니다(「고용보험법」 제43조의2제2항 단서).

※ 수급자격 인정신청서를 제출한 사람이 구직급여의 수급자격이 인정되지 않는 경우에는 그 신청인은 고용센터의 장으로부터 해당 사실을 수급자격 불인정 통지서를 통해 통지받습니다(「고용보험법 시행령」 제62조제2항, 「고용보험법 시행규칙」 제83조제3항 및 별지 제77호서식).

하단 영역

팝업 배경